[2020年11月13日 更新]

<過去記事:「なぜ勉強しなければならないか」 私の回答>

昨日の続き。

「円の面積なんて、大人になって求めることがあるのか」

「漢文なんて高校を出たら一生読むことなんてないのに」

こういった疑問を持つ小学生、中学生もいるだろう。それに対する私の回答をお伝えする。

あくまで私が四十余年の人生で気づいたことであり、真理だとは思わない。

イチ意見として読んでもらえれば幸いだ。

◆学び方の練習素材

「一般教養」と一言で片づけることもできるがそれでは納得できないだろう。

だから私は「これから何かを学んでいこうとしたときのための、学び方を練習するため」だと伝える。

社会で必要とされているのは

・0を見つけること

・0から1を作ること

・すでにある1を、2や3に増やしていくこと

・1を守り続けること

この4点だろう。

特に最初の2つが、勉強に大いに関係あると私は考えている。順に説明していこう。

◆「0を見つけること」

世の中にないものを見つけること。問題点を発見すること。

こういうものがあったら便利じゃないか。実はこういう問題があるのではないか。こういったことを考える力。

スマートフォンのような発明はもちろん、ぽつぽつのあるしゃもじの発明などは「しゃもじにご飯粒がつくのは不便」という点発見をしたことが起点。「しゃもじにご飯粒がつくのは当然」と思っていたら見つけることはできなかった。世の中に出たら問題を与えられることは少ない。自分で気づかねばならないのだ。

国語や数学の勉強をすると、「何かが足りない」といった”違和感”に気づけるようになる。

◆「0から1を作ること」

すでにあるものを熟知し、なぜそうなっているのだろうか考える作業。これは全教科にいえるだろう。

なぜ桓武天皇は遷都を行ったのか。なぜ青森県ではリンゴ栽培が盛んなのか。

なぜ低気圧だと雨になりやすいのか。たいていの勉強ではこれを考えさせてくれる。だから考えずに丸暗記だけの勉強をしているとつまらないのだ。

漢字だって成り立ちや類語を学ぶとめちゃめちゃ面白いんだけどね。

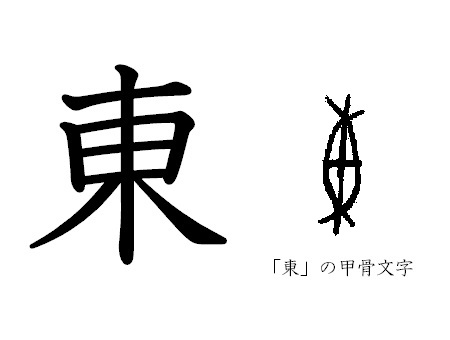

例えば「東」という漢字は、「木」の間に「日」が組み合わさっている。

日が昇る方角にある木に、お日様が重なったところを表しているから太陽が昇る方角に「東」という漢字をあてたという。面白いでしょう。

もっともこれにも異説があり、他の説も考えてみると面白い。

他サイトだが、この記事を読んでみるといい。

◆すでに勉強したいことが決まっているのなら、全振りでもいい

さて、キミが将来どうやって生きていくかがもう決まっているのなら、そのための修行に時間を割けばいい。

キミが才能を持ったバイオリニストの卵であり、それで一生食っていくという覚悟があるのなら学校の勉強はほどほどにしたっていい。それ以外の時間はバイオリンやそれに関係することを学べばいい。好きにしなさい。

プロのサッカー選手として世界に出て食っていこうというのならそれでもいい。サッカーに全時間を注いだらよかろう。

ただしうまくいかなかった時のリスクは全部自分で背負うこと。人のせいにするな。

例えばケガすることによりバイオリンが弾けない、サッカーができなくなるといったリスクは当然考えているんだろうね。

またそこまでの才能がなく、その道で食っていけない場合のことも自己責任だ。

その点、勉強はケガのリスクが少ないし、ケガしても(利き手や視覚以外は)それほど支障はない。

また、勉強は一部のトップだけでなくても十分に食っていく道は見つかる。そこそこの成功が許される世界だ。これが大きい。

「弁護士になりたい」というだけなら、司法試験に合格すればその資格は得られる。中卒でも構わない。

弁護士になることにしか興味がないのであれば、小学生のうちから予備試験、司法試験に合格するための勉強をしたってかまわない。

もっとも、そのような経歴の弁護士に依頼したいと考えるお客さんがいるかな。

◆当面は「テストで点を取るため」

小学生でも中学生でも学校ではテストがあるだろう。

それで100点を取ったら気分良くないか。周りの子が「すげー」って言うし、親は喜んでくれるだろう。

そのためだけに勉強したって、今はいいんじゃないのかな。

学校のテストは100%、自分の実力が結果につながる。

運の要素はないし、対戦相手もいないから勝ち負けは基本的にない。

ゲームのつもりで「点が上がったらうれしい、下がったら悔しい」と考えてやってみなよ。