[2025年10月2日 更新]

都立入試数学の大問3は関数である。

その大問3の3問目(最終問題)でどのような問題が出るか。過去問を見たことのあるキミなら即答できるだろう。「面積比または等しい面積になる点Pの座標を求める」が圧倒的に多い。

◆過去16回のうち10回も

過去16年分の出題内容を見てみよう。

2025 三角形の面積が、他の三角形の2倍になる点Pのx座標

2024 三角形の面積が、他の三角形の3倍になる点Pのx座標

2023 三角形の面積が、他の三角形の2倍になる点Pのx座標

2022 線分比が3:1となる点Pのx座標

2021 三角形の面積が等しくなる点Pのx座標

2020 四角形が三角形の面積の4倍になる点Pのx座標

2019 三角形の面積が、他の三角形の2倍になる点Pのx座標

2018 直線が原点を通るための点Pの座標

2017 三角形の面積が、他の三角形の2/5倍になる点Pのx座標

2016 三角形の面積が、他の三角形の3倍になる点Pのx座標

2015 三角形の面積が、他の三角形の5倍になるときの線分の長さ

2014 三角形の面積が等しくなる点Pの座標

2013 三角形の面積が30cm2のとき点Pの座標

2012 三角形の面積が6cm2のとき点Pの座標

2011 三角形の面積比が3:2となる点Pの座標

2010 三角形の面積が49cm2のとき線分PRの長さ

過去10年だと7回も出題されている。

その7回も、2020年度を除けば三角形の面積どうしを比べる問題ばかりだ。

2次募集の入試問題でも同じ傾向がみられる。

都教委のWEBサイトで過去問を見られるので、ぜひ利用するといい。市販の過去問集には載っていない。

◆解き方は基本的に1パターン

参照:都教育委員会HP

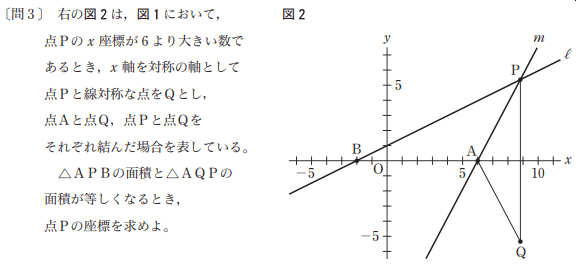

これは2018年度の都立高校2次募集の入試問題。

数学の大問3の3問目。直線lの式はy=1/2x + 1と判明している。

<解法>

△APQはx軸で面積二等分される。線分PQとx軸の交点を点Rとして、△APRの面積が△APBの半分になる点Rを考えればいい。

ABの長さは8と秒で出る。よってARの長さが4になればいい。

するとRのx座標が出るし、これは点Pのx座標と同じ。

考え方に気づけば1分間で解ける。

中2でも、すでに1次関数を学んでいるのであれば解ける問題。

中3のキミなら言わずもがな。

こういう問題を解けるように今まで訓練してきたかどうかだ。

Vもぎや過去問でそれは判明する。

ウチの塾生はきっと大丈夫だろう。