[2021年5月19日 更新]

中間テストが終わってたりこれからだったりの時期。

1学期の数学はどの学年も代数が中心。中3なら平方根や2次方程式。

2学期でも2次関数がテスト範囲になるだろう。

関数は別だが、中学校の代数学では計算だけしておしまいという問題が多い。

慣れるだけで点がある程度取れるようになる。アタマを使わなくても解くだけならできちゃうのだ。

◆分かっていることを整理せよ

| <問> 生徒が長いすに座る。長いす1脚に4人ずつ座ると10人が座れない。 そこで、1脚に5人ずつ座ったところ全員が座れ、最後の長いすは3人になった。 長いすは何脚あったか求めよ。 |

定期テストではよく見るたぐいの問題だ。都立入試ではまず出ない。

もちろんこれは方程式を作って解くのだが、それが簡単でない子もいるだろう。

だったら図を描いてみたらいい。

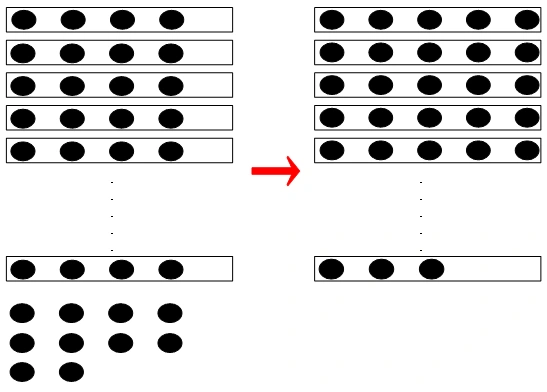

長方形が長いす、黒丸が人である。

2種類の座り方、どちらも長いすの数は同じである。もちろんその数は不明。

生徒の数も同じでありその数は不明である。

求めるのは長いすの数なので、長いすx脚と考えよう。

4人ずつ座るパターンの人数と、5人ずつ座るパターンの人数は同じ。

これをxを使って等式(方程式)にすればいい。

4人ずつ座る場合、

座った生徒数は4x、座れない生徒数が10。よって全生徒数は4x+10

5人ずつ座る場合、

生徒数は5xより2人少ない。よって生徒数は5x-2

これらは等しいのだから

4x+10 = 5x-2 が成り立つ。

あとはこれを解けばいい。

長いすの数なので、xは必ず正の整数である。

長いすが-10脚とか、8.4脚とかはあり得ない。

このように図を描くと、何が分かっていて、何が分かっていないのかが整理できる。

正しく問題文を読んでいないと(=見落としがあると)図をちゃんと書けないのだ。

まずは問題文に書いてあることを図にしてみると、ぐんと解きやすくなる。

道のり・速さ・時間の問題も同じだ。

これは関数でも図形問題でも同じ。

図やグラフを描くことで与えられた条件を整理でき、問題文の読み間違いをも防げる。

数値は図に書いてあるので、数字を覚えながら式を考えたり計算をする必要はない。計算だけに脳を使える。