[2021年12月29日 更新]

都立入試の社会では地理、歴史、公民の3分野すべてから出題される。

しかし“それぞれ1/3ずつ出される”と思ったら大間違いだ。

今回は、各年度での地理、歴史、公民の配点について考えたい。

おそらく驚くだろう。

結論から言えば「よく出るのは地理」だ

◆公民は20~25点分しか出ない

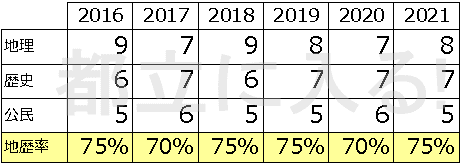

まずはこの表を見てもらいたい。

過去6年間の都立高校入試問題で、各分野が何問ずつ出題されたかを集計したものだ。

参照:都教育員会HP

「地理&歴史」や「歴史&公民」など分野をまたぐ問題も1つ2つあるのだが、私の主観で分別しているのは許してほしい。

「地理だけしか勉強していなくても解ける」→地理でカウント

「歴史だけしか勉強していなくても解ける」→歴史でカウント

としている。

たいていの中学校は1年生で地理&歴史を学ぶ。地理のみという中学校もまれにある。公民は中3になってからだ。

つまり中1や中2でも解けるかどうかという視点で集計している。

そういう集計方法だということを考慮しても地理が最も多く出ているのが分かるだろう。

都立入試の社会は出題構成も

大問1 地理、歴史、公民の小問が1つずつ

大問2 世界地理

大問3 日本地理

大問4 歴史

大問5 公民

大問6 複合問題

明らかに地理重視である。

もう一つ。

中学の授業時間の年間指導計画案を教科書会社の日本文教出版が発表している。

それによると各分野に配当される時間数は,

地理的分野 120単位時間

歴史的分野 130単位時間

公民的分野 100単位時間

と規定されている。

単位時間=50分授業 のことだ。公民の授業時間が短い。

それが入試問題の配点にも影響しているのだろう。

参照:日本文教出版HP

◆公民は覚える量が少ない

私の考えだが、都立高校入試で覚えるべき量は歴史が最も多く公民が最も少ない。あくまで都立入試においての話。

歴史は中1から中3の1学期まで授業があるのに、公民は中3の6~7か月間しか授業がない点からも納得いただけるだろう。

公民の受験勉強をみっちりできるのは中3冬休み。では地理と歴史はいつ受験勉強すべきか。ちょっと考えれば分かるだろう。

◆最優先すべきは地理

受験勉強としては地理から始めた方がいい。理由は3つ。

・入試での配点が最も多い

・中2で終了する

・模試での配点が大きい

3つめの理由が存外にデカい。

中3の1学期や9月の模試では、ほぼ地理歴史しか出ない。

その模試で点数を取るため、覚えていないことを発見したりするためにも今から夏休みが終わるまでに地理を完璧にするつもりでいるといい。

点数や偏差値が取れていれば「社会は得意だ」という意識を持てる。これは強いぞ。

民は後で何とでもなる。今から対策を始めるなら地理から。これは鉄則。

なお都道府県の位置と形は覚えておくのは当たり前。

スマホ持ってるならアプリで遊びながら覚えればいい。

無料アプリでも「日本地名パズル」とかは面白く楽しめる。