入試で最優先すべきは、時間内に合格点を取ること。

そのためには、入試で何問が出題されてそれぞれ何点なのかを知っておく必要がある。

今回は都立高校入試の配点についてお伝えする。

◆4教科は毎年おなじ

結論から言う。

理科以外の4教科の配点は、例年おなじだ。

過去5年間の傾向を見た上での、私の結論である。

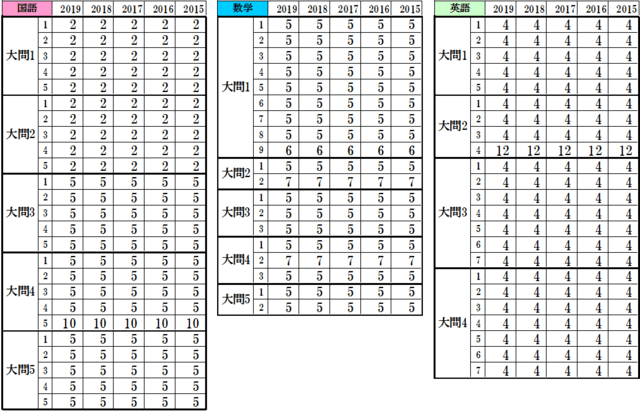

以下の表を見てもらいたい。

国語、数学、英語の配点をまとめたものだ。

例えば国語。

出題内容は変わったが(2015年度まであった「○○字で答えよ」の問題が、2016年度以降なくなった)、配点は変わらない。

漢字は読み書きそれぞれ2点ずつ。

200字作文は10点。他はすべて5点ずつ。

例えば数学。

証明問題は7点。作図は6点。他はすべて5点ずつ。

2005年度からこの配点は変わっていない。

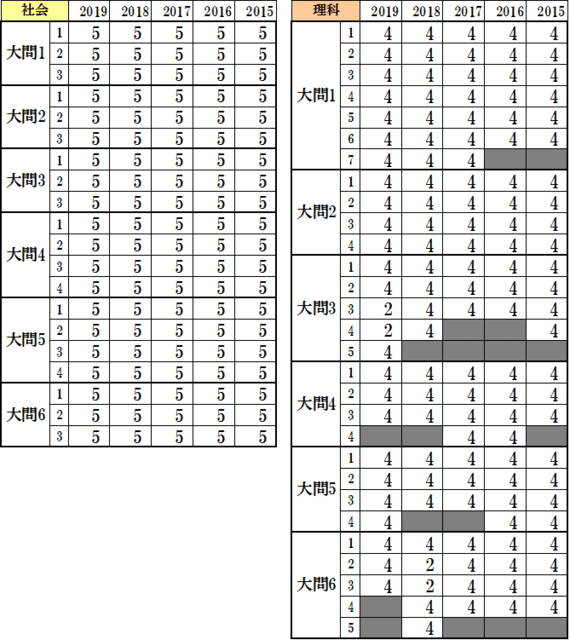

では理科はどうなっているのだろうか。

見てみよう。

理科は毎年のように違う。

大きな変化は

・2017年度入試から、大問1が1問増えた

・2018年度から、2点の問題が2問出るようになった

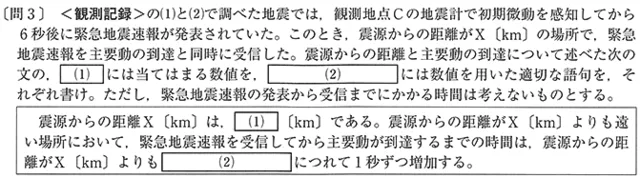

なお2019年度入試の2点問題は大問3、地震の問題から出された。

<出典:都教育委員会 平成31年度都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表>

小問1問で2箇所に答えなければならない。計算だけできれば2点もらえるようになっている。

都立入試の理科は、大問1・2が小問集合。一問一答形式で点を稼ぎやすい。

大問3~6は順に地学、生物、化学、物理から出題される。

(昔風に言うと大問3・4は2分野。大問5・6は1分野である)

大問1つあたり12点か16点なのだが、毎年ちがい傾向がない。

よって対策のしようがないのだ。

◆どの大問が16点かより、どの単元が出るかを考えよ

理科大問3~6の出題傾向には、ある程度の規則性はある。

これは改めてブログにてお伝えするので、期待されたい。