[2025年7月27日 更新]

都立入試理科の傾向を見ていく。今回は「光の屈折」

都立入試では何度も出されている単元だ。

過去16年間で「光の屈折」が出題されたのは6回。

2025年度 大問1

2024年度 大問2

2020年度 大問2

2019年度 大問1

2017年度 大問2

2010年度 大問1

最近はよく出ている。

2年連続で出たこともあるので、2025年度も要注意だと思ってたら出た。

3年連続で出たことはないから2026年度は出ないだろう。

◆入射角、屈折角の関係は覚えなくていい

光が空気中→水中に進む場合と、水中→空気中に進む場合では入射角と屈折角の大きさの大小が逆になる。

だから「空気中の方が水中よりも角が大きくなる」とだけ覚えておけばいい。

そうすれば都立入試は楽勝である。

◆実際の問題を解いてみる

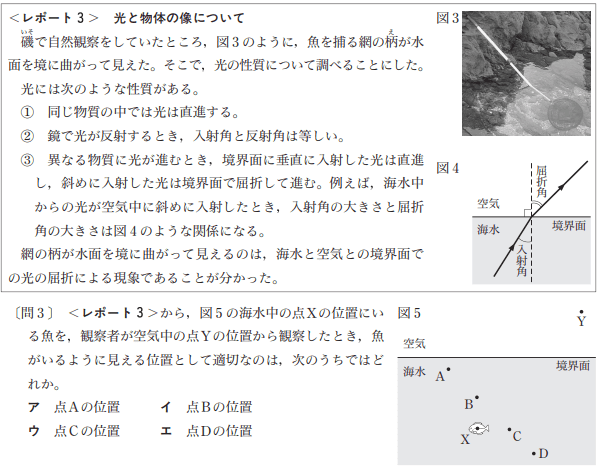

参照:都教育委員会HP

これは2017年度の都立入試。

図4がほぼ答えともいえるヒントになっている。この矢印を図5に当てはめれば、Yから境界面までの直線をそのまま延長すれば点Bとぶつかることが分かろう。

もちろん答えは「イ」だ。

これは学校のワークに載っているレベルの問題だ。特に難しくはない。

だが正答率は46.8%と低い。正しい受験勉強をしておらず「何となく」でやってきたんだろうね。もったいない。